Freie Abferkelung

Freie Abferkelung- wie geht das?

Die Änderungen der Tierschutz- Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) vom 09. Februar 2021 haben das Ziel einer tierschutzgerechteren Haltung von Sauen. Unter anderem wird (mit einer Übergangsfrist für Altbetriebe) die Zeit, die eine Sau in einem Kastenstand verbringt, auf maximal fünf Tage um den Abferkeltermin herum verkürzt. Aber auch diese weiterhin erlaubte Fixierung über fünf Tage im Abferkelstall beeinträchtigt die Sauen erheblich. Im Sinne des Tierschutzes ist es darum wünschenswert, freiwillig auf die Fixierung der Sauen im Abferkelstall zu verzichten und die Sauen sich frei bewegen sowie frei abferkeln zu lassen.

Begriffsbestimmung freies Abferkeln: Freies Abferkeln bedeutet, dass die Bewegungsfreiheit der Sau weder vor und während der Geburt noch in der gesamten Säugeperiode eingeschränkt wird. Kurzzeitige Fixierungen sind für medizinische Behandlungen erlaubt, sofern die Buchtenstruktur dies ermöglicht. Einige Länder erlauben nur noch diese Art der Abferkelung (Kastenstand: Europa und andere Länder). Auch die Europäische Union beschäftigt sich mit diesem Thema (siehe weiter unten: Zukunftsfähigkeit).

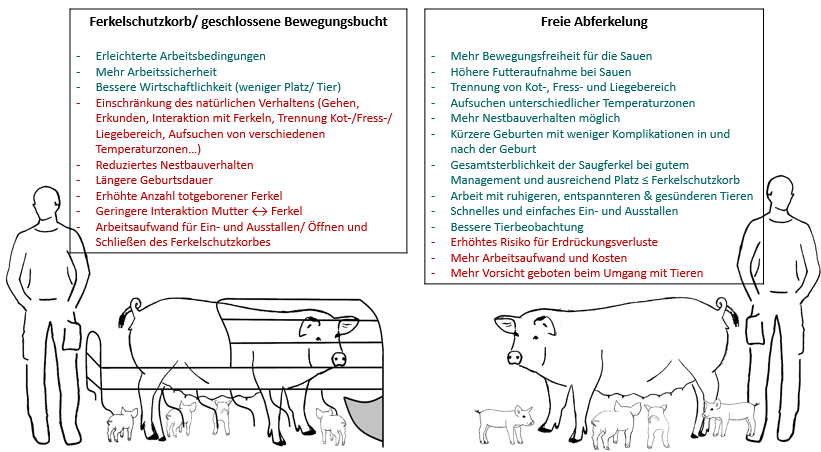

Das freie Abferkeln bringt sehr viele Vorteile für das Wohl von Sauen und Ferkeln. Für die Betreuungsperson ergeben sich mit ihr in punkto Arbeitssicherheit und Wirtschaftlichkeit jedoch auch einige Nachteile. Der unten dargestellte Vergleich der Vorteile (grün) und Nachteile (rot) des Ferkelschutzkorbes bzw. der geschlossenen Bewegungsbucht einerseits und der freien Abferkelung andererseits zeigt deutlich die überwiegenden Vorteile in der freien Abferkelung.

Einstieg in die freie Abferkelung- Allgemein

Da die vorhandene Betriebsstruktur und die persönlichen Vorlieben eine Rolle spielen, gibt es keine einheitliche Lösung, die für alle Landwirte gleichermaßen passt. Um sicherzustellen, dass die Umstellung auf die freie Abferkelung für Sie und die Tiere ein Erfolg wird, sollten Sie sich im Voraus einen Überblick über die vorhandenen Systeme und Möglichkeiten verschaffen. Dazu empfehlen wir Ihnen, sich Betriebe mit unterschiedlichen Buchtenstrukturen und Management anzusehen und sich mit erfahrenen Berufskollegen und oder den Versuchs- und Bildungszentren (z.B. Bayerisches Staatsgut Schwarzenau) auszutauschen.

Unter Praxisbeispiele finden Sie eine Übersicht über die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Buchten mit selbst erstellten und kommerziell vertriebenen Lösungen.

Mit folgenden Hinweisen zu aus Sicht des Tierwohls und der Arbeitssicherheit wichtigen Faktoren möchten wir Ihnen beim erfolgreichen Einstieg helfen.

Ziel 1: Eine Bucht, die den Bedürfnissen von Sau und Ferkeln gerecht wird

Strukturierung der Bucht:

- Haben sie genug Platz, trennen Schweine Kot-, Fress- und Liegebereich. Nutzen Sie diese Eigenschaft, um eine gute Hygiene in der Bucht zu erreichen! Gekotet wird gerne in Ecken, an Stellen mit Zugluft sowie an feuchten Orten. Ist ein Auslauf vorhanden, wird dieser mit Sicherheit von den Sauen als Kotstelle verwendet. Vermeiden Sie ungünstige Ecken, die verkotet werden könnten. Mittels Temperatur, Lüftung, Bodenbeschaffenheit und der Anordnung der Tränke- und Futterstellen können Sie die Hygiene Ihrer Sauen günstig beeinflussen.

- Buchten mit freier Abferkelung sind häufig größer als konventionelle Buchten. Buchten mit einer durchschnittlichen Fläche von 7,8 m2 (davon 6,6 m2 Platz für die Sau) hatten eine ähnlich niedrige Ferkelsterblichkeitsrate wie Kastenstände. Noch mehr Platz hatte keinen zusätzlichen Einfluss auf die Ferkelsterblichkeit. Längliche Buchten sind vorteilhaft da die Sau vor dem Abliegevorgang ein paar Schritte gehen kann, was dem natürlichen Abliegevorgang entspricht.

Temperaturzonen:

- Während der Geburt erhöht sich die Körpertemperatur der Sau auf > 40 °C. Auch wenn sie nach der Geburt wieder sinkt, führt die aufgrund der Milchproduktion erhöhte Stoffwechseltätigkeit bei der Sau zu einer starken Wärmebildung. Die Sau hat also das Bedürfnis während der Geburt und Säugezeit Körperwärme an die Umgebung abzugeben. Umgebungstemperaturen von 16 – 20 °C sind daher vorteilhaft. Über einen Außenklimastall, einen Auslauf, Lüftung, Kühlung, geeigneten Boden, … können Sie dieses Bedürfnis der Sau befriedigen.

- Ferkel hingegen haben eine große Körperoberfläche und nur geringe Energiereserven um sich warm zu halten. Ein warmer Ort ist für sie darum überlebenswichtig. Das Ferkelnest muss allen Ferkeln einen warmen, zugluftfreien und sicheren Rückzugsort bieten. Um ausreichend hohe Temperaturen zu erreichen und gleichzeitig die Umgebungstemperatur der Sau nicht zu beeinträchtigen, kommen in der freien Abferkelung fast nur geschlossene Ferkelnester zum Einsatz (siehe Ferkel). Besonders Boden- und Wandheizungen, aber auch Deckelheizungen werden von den Tieren gut angenommen. Zu große Ferkelnester bergen das Risiko, dass das Innere von den Ferkeln verkotet wird. Flexible Trennwände können hier Abhilfe schaffen. Eine individuelle Steuerung der Temperatur der Ferkelnester kann von Vorteil sein, um z.B. kranken Würfen oder Würfen mit sehr kleinen Ferkeln, extra Wärme zuführen zu können.

Futteraufnahme:

- Schweine fressen für gewöhnlich in der Gruppe. Ferkel ahmen das Verhalten ihrer Mütter nach und erkunden die Umgebung mit dem Maul. Eine bodennahe Fütterung mit (Sicht-) Kontakt zu anderen Tieren und eine Fütterung der Sauen, die auch den Ferkeln Zugang zum Futter ermöglicht, ist darum besonders artgerecht und kann die Futteraufnahme der Ferkel steigern. Eine Bodenfütterung ist jedoch ausschließlich mit Trockenfutter möglich. Sehr flache Langtröge ermöglichen auch die gemeinsame Flüssigfütterung von Sauen und Ferkeln (siehe Praxisbeispiele – Schweden).

- Rohfaser vor der Geburt sorgt für mehr Energiereserven und einen weicheren Kot der Sau. Das Risiko für Verstopfungen und Milchfieber wird dadurch gesenkt. Trächtige Jungsauen und Sauen sind bis eine Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin mit Alleinfutter mit einem Rohfasergehalt in der Trockenmasse von mindestens 8 % oder so zu füttern, dass die tägliche Aufnahme von mindestens 200 Gramm Rohfaser je Tier gewährleistet ist (vgl. §30 Abs.6 TierSchNutztV).

Wasseraufnahme:

- Bereits innerhalb der ersten Lebensstunden nehmen Ferkel Wasser auf. Dies trifft besonders für schwache und kleine Ferkel zu. Eine Ferkeltränke, im Idealfall mit offener Wasserfläche und in räumlicher Nähe zum Aufenthaltsbereich der Ferkel, ist darum vorteilhaft. Tränken ausschließlich im Auslauf verbessern zwar die Hygiene im Innenbereich, verhindern aber häufig die frühe Wasseraufnahme durch die Ferkel, da sich diese nach Geburt nicht weit von der Mutter entfernen und den Ausgang zum Auslauf noch nicht finden. Außerdem können kleine Ferkel die Türen noch nicht öffnen und junge Ferkel meiden kalte Orte (Auslauf im Winter).

- Da Schweine Schlürftrinker sind, wird eine offene Wasserstelle dem Trinken aus einem Nippel häufig vorgezogen. Mutter-Kind-Tränken mit Trogfluter werden sowohl von Sauen als auch Ferkeln gut angenommen. Sie ermöglichen die gleichzeitige Wasseraufnahme von mehreren Ferkeln und können darum für bis zu 24 Tiere angerechnet werden (vgl. Beratungsempfehlungen der LfL vom 31.07.2021).

Bodengestaltung:

- Die Ansprüche an den Boden sind bei Sauen und Ferkeln sehr unterschiedlich. Für Sauen ist die Rutschfestigkeit und die Abgabe von Wärme besonders wichtig. Ferkel reiben häufig mit den Vorderfußwurzelgelenken beim Anrüsten zum Säugen über den Boden und schürfen sich dabei an dieser Stelle auf. Ein Spaltenboden erhöht zwar die Sauberkeit der Bucht, wenn er an der richtigen Stelle angebracht ist, lässt die kleinen Ferkel aber besonders nach der Geburt schneller auskühlen. Viele Buchten mit freier Abferkelung haben darum einen großen Anteil planbefestigten Bodens, welcher der Sau ein sicheres Stehen und Abliegen ermöglicht. Dieser planbefestigte Anteil ermöglicht es zudem bodennahes Nestbaumaterial oder Einstreu anzubieten, um den Liegekomfort der Sauen zu erhöhen. Je nach Strukturierung der Bucht wird zudem ein leichtes Gefälle sowie ggf. ein Anteil an Spaltenboden oder Lochboden verbaut. Von 100 % Vollspaltenboden raten wir ab, da dieser die längerfristige Beschäftigung der Sau mit bodennahem Nestbaumaterial sowie den Einsatz von Stroh oder Heu für das Erkundungs- und Spielverhalten stark einschränkt.

Nestbauverhalten:

- Nestbauverhalten ist ein natürliches Verhalten von Schweinen (Video (vimeo)). Es reduziert Stress bei der Sau und beeinflusst mütterliche Hormone wie z.B. den Ausstoß des Hormones Oxytocin. Oxytocin ist für einen schnellen Geburtsvorgang wichtig. Mit dem Nestbauverhalten werden viele positive Eigenschaften wie Mütterlichkeit, Ruhe, Fürsorglichkeit bezüglich des Abliegeverhaltens sowie weniger Unruhe in Verbindung gebracht.

- Kann mangels Platz oder aufgrund von nicht vorhandenem oder ungeeignetem Nestbaumaterial kein Nestbauverhalten ausgeführt werden, führt dies zu Frustration und Stress bei der Sau. Stress hemmt die Hormone, die am Abferkelprozess und der Einleitung des mütterlichen Verhaltens und der Laktation beteiligt sind. Dies führt zu einer verlängerten Geburtsdauer, mehr Totgeburten, mehr Ferkeln mit Sauerstoffunterversorgung bei der Geburt, einer höheren Sterblichkeit lebend geborener Ferkel sowie einem erhöhten Risiko für Erdrücken und abferkelbedingte Erkrankungen wie Milchfieber.

- Nestbauverhalten startet typischerweise 24 – 6 h vor Beginn der Geburt. Die Sau wird unruhig und trägt Substrat (z.B. Langstroh, Jutesäcke) in ihrem Maul zu einem bevorzugten Bereich. Sie ordnet dann das Substrat, um eine Mulde zu schaffen. Folglich braucht es neben dem Substrat den passenden Boden (kein Vollspaltenboden). In Bewegungsbuchten sind Sauen zu diesem Zeitpunkt häufig schon fixiert, so dass das Nestbauverhalten nicht mehr ausgeübt werden kann, was nicht tiergerecht ist.

- Als Nestbaumaterial soll Stroh oder anderes Material angeboten werden (vgl. § 30 Abs. 7 Satz 2 TierSchNutztV). Wichtig ist, dass die Sau es mit der Schnauze tragen kann. Sägemehl, Hobelspäne oder Strohhäcksel sind daher ungeeignet. Bodennahes Ausbringen und eine Menge von ≥ 1kg Stroh haben sich als besonders geeignet erwiesen.

Buchtenwände:

- Schweine sind Herdentiere und verbringen fast ihr ganzes Leben in kleinen Gruppen. Nur kurz vor der Geburt separieren sich Sauen um dann nach wenigen Tagen wieder zurück zur Gruppe zu gehen. Blickdichte Trennwände spiegeln zwar das Verhalten der Trennung von der Gruppe um die Abferkelung wieder, ermöglichen jedoch wenig Kontakt während der Säugezeit. Häufig werden geschlossene Trennwände im Liegebereich und offene Gitter im Harn- bzw. Kotbereich eingesetzt. Auch an der Futterstelle kann ggf. eine Kontaktmöglichkeit eingebaut werden, was für die spätere Verträgichkeit der Sauen vorteilhaft sein kann. Zudem können blickdichte Trennwände die Übersichtlichkeit der Bucht und die Tierkontrolle durch die Betreuungsperson einschränken.

- Die Buchtenwand muss sicherstellen, dass die Sau die Bucht nicht eigenständig verlassen kann.

Ziel 2: Hohe Arbeitssicherheit und geringer Arbeitsaufwand

- Die Arbeitssicherheit kann erhöht werden, indem zwischen Mitarbeitendem und Sau immer ein bauliches Hindernis besteht oder die Sau aus dem fraglichen Bereich separiert werden kann. Einige Buchten ermöglichen, dass Kot mittels einer Schaufel von außen, ohne Betreten der Bucht auf den Spaltenbodenanteil geschoben werden kann (z.B. Praxisbeispiel 26). In anderen Bereichen kann die Türe zum Auslauf geschlossen werden, so dass dort auch mittels Maschinen gemistet werden kann (z. B. Praxisbeispiel 33). In manchen Systemen lässt sich die Absperrung vor dem Ferkelnest ausziehen und so eine Sau temporär fixieren (z. B. Praxisbeispiel 4).

- Der geringste Arbeitsaufwand ist gegeben, wenn die Bucht zu jeder Zeit durch jeden Menschen betreten werden kann, ohne die Sau vorab fixieren oder separieren zu müssen. Hierbei spielt die Genetik, aber auch die Aufzucht und das Tier-Mensch-Verhältnis eine große Rolle. Während dies in manchen Betrieben möglich ist und auch Ferkel angehoben werden können, springen Sauen in anderen Beständen bereits auf, wenn eine Person nur durch den Gang läuft. Die Zucht auf ruhige, freundliche Sauen ist ein Kernelement der freien Abferkelung.

- Tierbeobachtung: Generell soll das System das Erkennen von kranken Tieren erleichtern. Ein guter Zugang zum Ferkelnest, eine gute Übersicht über die Futteraufnahme der Sau und wenig nicht einsehbare Bereiche erleichtern die Tierkontrolle. Eine Fixiermöglichkeit im Ferkelnest erleichtert den Zugang zu den Ferkeln.

- Geburtshilfe: Wenn auch selten notwendig, ist die Geburtshilfe bei frei abferkelnden Sauen häufig erschwert, wenn hinter den Sauen nicht genügend Raum bleibt. Eine Massage des Gesäuges (führt zum Ausstoß von körpereigenem Oxytocin) sowie das Auftreiben der Sauen können in solchen Fällen hilfreich sein. Unter der Geburt sind frei abferkelnde Sauen für gewöhnlich ruhig und zeigen keine oder kaum Aggressivität.

- Reinigung der Buchten: Da die meisten Buchten nur wenig strukturiert sind, ist die Reinigung gut durchführbar und wird in großen Beständen teilweise bereits mittels Roboter durchgeführt (vgl. Praxisbeispiele – Schweden). Eine Endreinigung erfolgt aber auch hier durch Personal.

- Zutrieb und Austrieb in die Bucht: Dies ist bei den meisten Buchten sehr gut möglich. Bei der Planung sollte daran gedacht werden, dass ggf. tote Sauen aus den Buchten entfernt werden müssen.

Weitere wichtige Punkte

-

Welche Zuchtsau?

Die Zucht auf ruhige, freundliche Sauen ist ein Kernelement der freien Abferkelung. Sauen, die bereits in einem ähnlichen System geboren wurden sowie Jungsauen passen sich gut und schnell an ein neues System an. Altsauen hingegen tun sich häufig schwerer. Es werden Zeitspannen von 6 – 12 Monaten oder mehr angegeben, bis sie eine Saugferkelsterblichkeit vergleichbar zu der im Kastenstand erreichen. Bei einem Umbau im laufenden Betrieb empfiehlt es sich darum, die Jungsauen in den neuen Abferkelbuchten frei abferkeln zu lassen. Da das Verhalten der Tiere eine erbliche Komponente hat, empfiehlt es sich auf gute Muttereigenschaften bei geringem Aggressionspotenzial zu selektieren. Dies wirkt sich nicht nur auf den Umgang mit den Sauen sondern auch auf die Ferkelverluste aus. Ein ruhiger Umgang besonders mit den Remonten bzw. Jungsauen sowie häufiger Kontakt zu Menschen fördern die Tier–Mensch-Beziehung und lassen die Tiere weniger schreckhaft sein. Häufig wird auch ein Radio in die Jungsauenaufzucht gestellt, um die Tiere an menschliche Laute zu gewöhnen. Ein guter Gesundheitszustand, besonders des Bewegungsapparates (z.B. Klauen, Gelenke) sollte immer angestrebt werden. Zudem kommen Erdrückungsverluste bei vitalen, gesunden und robusten Ferkeln mit hohem Geburtsgewicht weniger oft vor (siehe Kachel Saugferkel).

-

Gestaltung des Gebäudes:

Je nachdem ob Sie neu bauen oder ein bereits bestehendes Gebäude umbauen, haben Sie unterschiedlich viel Spielraum. Vorab zu bedenken sind: die interne Biosicherheit, die Möglichkeit effizient zu arbeiten (Laufwege, Sackgassen), Lüftung, Licht, Geräuschpegel/Unruhe, Evakuierung im Notfall (z.B. Brand), Krankenbuchten, Ammenbuchten.

-

Zukunftsfähigkeit:

Aktuell ist der Ferkelschutzkorb/Kastenstand in den meisten europäischen Ländern und vielen Drittstaaten in Gebrauch. Auf europäischer Ebene wird jedoch ein vollständiges Verbot von Ksäfigsystemen, auch bei Sauen diskutiert („End the cage age“). Bei freier Abferkelung sind diesbezüglich keine Probleme zu erwarten.

Mit einer Bodenfläche von mindestens 6,5 m2 hat Deutschland eine der größten Mindestvorgaben für Abferkelbuchten in Europa (Europa und andere Länder). Aktuell (Stand Ende 2023) ist für die konventionelle Schweinehaltung kein Europäischer Gesetzentwurf zur Größe der Abferkelbucht bekannt. Unterschiedliche Gruppen beschäftigen sich jedoch mit der Thematik. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) schreibt in einem Bericht, dass 6,6m2 der Sau zu Verfügung stehender Fläche, also Buchten mit einer Bodenfläche von etwa 7,8 m2 am ehesten eine reduzierte Saugferkelsterblickheit ermöglichen. (EU PiG Innovation Group, EFSA (2022), Welfare of pigs on farm (English))

Einstieg in die freie Abferkelung – Management

Die meisten befragten Landwirte waren mit ihrem System der freien Abferkelung grundsätzlich sehr zufrieden und konnten sich nicht vorstellen, die Sauen wieder in Kastenständen zu halten. Laut EFSA kann die Anpassung an ein neues System jedoch 4-6-Abferkelpartien dauern. Wenn zu Beginn die Zahlen (z.B. Saugferkelverluste) also noch nicht wie erwünscht sein sollten, lassen Sie sich nicht entmutigen. Es wird besser!

Unterschiede im Management:

Geburten laufen in der freien Abferkelung schneller und komplikationsärmer ab (kaum Geburtshilfe, seltener Milchfieber, kaum Behandlungen) als im Kastenstand. Dadurch ist der Betreuungsaufwand bei den Sauen geringer. Wichtig ist jedoch, dass die Sau ihr Nestbauverhalten vor der Geburt ausleben kann. Material, das zerkaut und in der Bucht bewegt werden kann, wie z.B. Langstroh, eignet sich besonders gut und sollte vor der Geburt mehrmals täglich bodennah in einer Menge von > 1 kg pro Tier/Tag angeboten werden. Stroh aus hängenden Raufen wird zum Nestbau häufig nur unzureichend angenommen.

Die Ferkel müssen in den ersten Lebenstagen intensiver betreut werden. Besonders lebensschwache, kranke (z.B. Spreizer) oder kleine Ferkel (< 800 g Lebendgewicht) haben ein erhöhtes Risiko für Unterkühlung (besonders bei Spaltenboden, großen Buchten) und Unterzucker (schwieriger Zugang zum Gesäuge) wodurch ihre Reaktionsgeschwindigkeit abnimmt und das Risiko von Erdrückungsverlusten steigt. Es ist darum wichtig, diese Ferkel frühzeitig ins Ferkelnest (hilft gegen Unterkühlung) oder ans Gesäuge (hilft gegen Unterzucker) zu setzen und kranke Tiere zu versorgen (Tapen bei Spreizern). Häufig ist dieses Um-/Ansetzen während der ersten zwei bis drei Lebenstage mehrfach notwendig, danach kommen die Ferkel selber zurecht. Ein gutes Mikroklima im Ferkelnest und kühle Lufttemperaturen im Aufenthaltsbereich der Sau (16 – 20 °C) können diesen Lernvorgang zumindest bei gesunden und vitalen Ferkeln beschleunigen. In einer online-Umfrage, an der 43 Schweizer Zuchtbestände mit freier Abferkelung teilgenommen haben, gaben 73 % der Befragten an, die Ferkel regelmäßig ins Ferkelnest zu legen und knapp die Hälfte praktizierte ein Ansetzen ans Gesäuge.

Weitere Informationen zur Reduktion von Erdückungsverlusten finden Sie unter „Saugferkel“